精美套图 中原极简烹调史!一文读懂舌尖上的中国

说到好意思食精美套图,就不得不提中原悠久而光泽的好意思食文化。从刀耕火种开动,到色香味形的庄重,再到世代相传的家常菜……

图/好意思食记载片《风仪东说念主间》

今天,咱们不妨通过这段极简的中原烹调史,来细细试吃中华饮食的智谋与魔力。

生离分散咸

古东说念主何时开动使用调味品

“生离分散咸”,今东说念主用它态状东说念主生的各样滋味,而它的本义,却是中餐自古以来的五种基本食品滋味。

五味的办法源源而来,《礼记》《周礼》中皆有记载,郑玄注“五味”为“酸、苦、辛、咸、甘”,既可朴直以滋味解读,也不错具体到醢、盐、姜、蜜等食品。五味融合,不仅赋予了食品丰富的条理,更见证了中原饮食文化与社会发展的端倪。

在五味之中,咸味的调味品——盐,可谓地位独尊。盐不仅是调味品,更是看守人命的必需品。早在网罗渔猎阶段,先民已开动意志并掌握盐。到周代,盐的分娩区域冉冉明确,如山东的海盐、四川的井盐等,以致被纳入贡品体系。

《周礼》还记载,不同身份的东说念主食用不同档次的盐,盐因此成为身份的标识。从春秋时期都国管仲推出“官山海”计谋开动,盐渐渐成为国度操纵的热切资源,也开启了中国两千多年食盐专卖的历史。

与咸味相对的酸味,最早来源于自然的梅果。周代往常,酸味调料作陪酿酒手艺的擢升渐渐丰富,食醋——古称“醯”,由此而生。醋不仅成为热切的酸味来源,还因其解腻开胃的特色,成为食品融合中的点睛之笔。经过唐代的手艺矫正,醋的种类更加丰富,冉冉浸透到中华饮食文化的各个边际。

甜味调料则始于饴蜜。春秋战国时期,饴已是常见的甜味来源,而蔗糖的出现虽早,却因手艺箝制直到唐代才获得权臣矫正,并被赋予更高的甜度与纯度。自然蜂蜜手脚另一种甜味调料,则自西周、春秋时期起便平方出当今史籍中,用以制作扶养长者的甜点,可见甜味自古以来便具有亲和力与庆典感。

堇鼎,西周早期,通高62厘米,口径47厘米,现藏都门博物馆。此鼎铭文知道,防守于北京隔邻的燕侯嘱托堇将“饴”送给远在关中宗周的父亲太保召公奭,召公赐给来使堇以宝贝。其中的“饴”即精制的麦芽糖

苦味虽不如其他滋味常见,却在中原饮食中自成一片。早期的苦味调料多取自自然植物,而酒也因其苦涩之味被纳入五味之中。《周礼》明确提到,酒为“苦味之首”,不仅用于调味,更常用于礼节与医药。汉代茶叶陶冶普及后,茶也成为热切的苦味来源,以致用于烹煮苦羹,创始了一种特有的饮食立场。

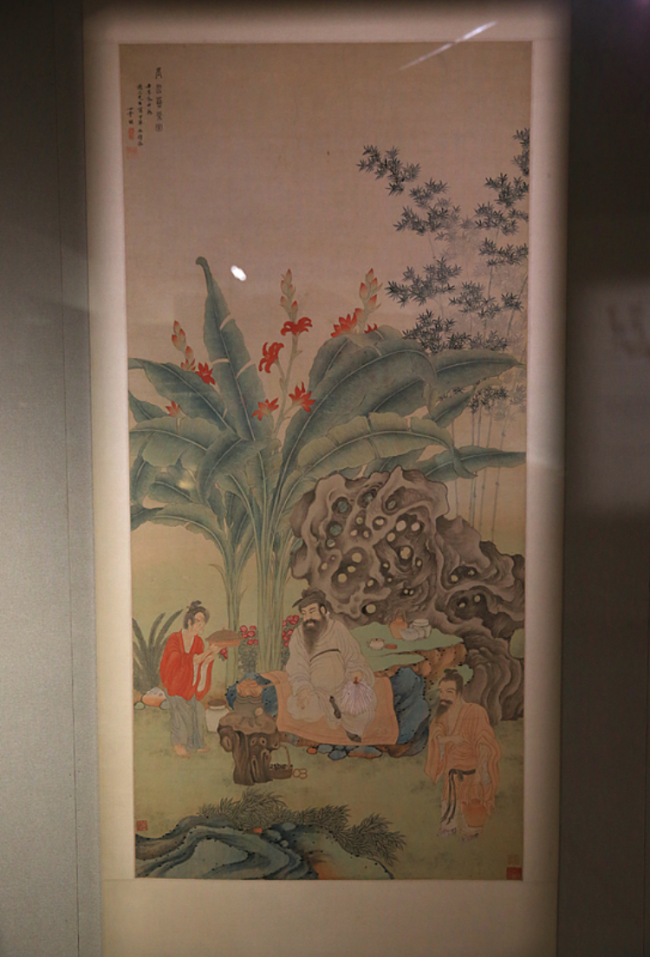

艳母在线

明·丁云鹏《玉川煮茶图》

辛味,即辣味的前身,则源于早期的花椒、姜等辛香料。《礼记》记载的“芥酱”是古东说念主用于蘸食鱼片的佐料,辛辣的口感丰富了生鲜食材的风仪。而唐代烹调本领的精进,使辛味调料与鱼脍刀工相得益彰,“飞刀鲙鲤,融合鼎食”成为一时风俗,辛香调味的艺术性由此可见一斑。

五味融合,是中原饮食文化的精髓,更照射了先民对当然与活命的深刻贯通。从网罗渔猎时期发现盐,到农耕端淑中酿造出醋与酒,再到花椒、蜂蜜和酱油的普及,每一种调味品的出生,都见证了手艺与文化的逾越。

生离分散咸,调的不仅仅滋味,更是连气儿中原饮食千年的智谋与形而上学。

煎炒烹炸焖熘熬炖

古东说念主有哪些特有的烹调手法

古东说念主烹调的历史,是一部与火和炊具共同发展的悠久史诗。今天咱们练习的“煎炒烹炸焖熘熬炖”,其根底前提是火的掌捏与炊具的进化,而这两者的取悦,恰是中原饮食文化得以蕃昌的基础。

火是中餐烹调的中枢要件。《礼记·礼运》记载,火的使用让先民告别了生拉硬扯的原始活命。据外传,燧东说念主氏钻木取火,教民熟食,从此火成为饮食文化的起首。

先民初得火时,最本能的烹调形貌即是将肉串在树枝上径直炙烤,这种行径古代称为“炙”,即烤肉之意。非论是《周礼》中的八珍“肝膋”,已经北魏《都民要术》中记载的炙豚与捣炙,都标明炙烤在古代饮食中占据热切地位。

炙烤以外,古东说念主还发明了“炮”的技法。《古史考》记载,燧东说念主氏以裹泥烤肉的形貌称为“炮”,这与当代用旺火快炒的“炮”天渊之隔。早期的石炙法也应时而生,先民用烧热的石头加工食材,造成了一种特有的烹调形貌,这在当代蒙古族的石头烤肉中仍留存着历史的图章。

《烤肉煮肉图》,嘉峪关魏晋1号墓出土,甘肃省博物馆藏

跟着火的应用愈发庸碌,炊具也冉冉完善。最早的炊具可能是由树皮、竹子或动物皮制成的简便容器,自后发展出了鼎、鬲、釜、甑等经典器具。

鼎是新石器期间的热切发明,不仅是煮肉的良器,更因其与礼法的紧密联系而成为文化标识。《说文解字》称鼎为“和五味之宝器”,其地位可见一斑。而鬲手脚陈腐的炊具,因其特有的三足贪图,妥当煮羹煮粥,但操作未便,渐渐被更实用的釜所取代。

东汉时期的分体铜釜甑,这套铜釜甑上为甑,下为釜,套合在所有这个词

釜的出现标志着炊具手艺的一大逾越。其平底贪图不仅便于炊煮,也使之成为蒸煮主食和烹制副食的多功能器用。釜之上可置甑用于蒸食,这种蒸制行径创始了以蒸汽为导热弁言的烹调形貌。魏晋墓葬中出土的铜甑釜,即是蒸肉和主食的典型器用。而贾想勰在《都民要术》中提到的炒鸡蛋,则知道了铜铛和铁锅的使用,这些炊具在南北朝时期渐渐普及,为日后丰富的烹调技法奠定了基础。

火与锅的取悦,不仅拓宽了食品的加工形貌,也赋予了饮食更多条理的文化意涵。从火烤石炙到炊具的发展,再到各式细腻技法的演变,古东说念主用最大略的器用创造出丰富的滋味,构建了中原饮食的基础。

这段历程不仅体现了手艺的逾越,更见证了饮食与文化吞并的智谋之说念。

蔬菜的食用历史

海上的郑和船队吃什么

中国古代蔬菜的食用历史是一部与健康、文化和手艺息息有关的演进史。中国东说念主自古就心疼蔬菜的接管,将其视为健康饮食的热切组成部分。《黄帝内经·太素》明确指出:“五谷为养,五果为助,五畜为益,五菜为充。”

早期,蔬菜主要来源于野生网罗,跟着农业手艺的擢升,蔬菜陶冶渐渐成为挑升的农业行动,先秦时期已出现“园圃”用于蔬菜栽培。

不同于食粮的集会化分娩,蔬菜种类资格了继续的各样化发展。《诗经》已记录瓜、韭、葱等多种蔬菜;两汉时期东说念主工栽培蔬菜已杰出20种;魏晋至唐代,华北地区的蔬菜品种加多到70余种。

这种各样性不仅源于原土的栽培矫正,也获利于丝绸之路带来的外来品种,如西域的胡瓜、胡荽,尼泊尔的菠菜等。菠菜传入中国的具体时分以致被唐代文件明确记录,这体现了蔬菜传播对饮食文化的深入影响。

明清时期,跟着郑和下欧好意思及国际生意的怡悦,多半外来蔬菜进一步丰富了中国东说念主的餐桌。番茄、辣椒、南瓜等蔬菜均在这一时期插足中国,到清末,中国的蔬菜品种已杰出100种。同期,蔬菜品种的分化与矫正也在进行,举例今天的大白菜由古代的“菘”渐渐演化而来,从南北朝的散叶菘到清代的结球白菜,完成了一个漫长的进化历程。

在保存与加工方面,古东说念主发明了菹(腌制)和干藏等行径。《都民要术》疑望记录了多种蔬菜的腌制手艺,唐代诗东说念主杜甫亦在诗中盛赞“冬菹酸且绿”。这些手艺不仅延迟了蔬菜的保存时分,也赋予了食材特有的风仪。在郑和的远洋漂荡中,这些腌制和干藏的蔬菜成为船员们的热切维生素来源,顺利幸免了因维生素C穷乏激发的败血症,这与同期期麦哲伦船队的悲催造成显着对比。

不错说,中国古代蔬菜的分娩与掌握,不仅满足了饮食的基本需求,还促进了手艺的逾越与文化的传播。从陶冶到加工,再到烹调,这一竣工的系统组成了中华饮食文化的热切基石,也成为中华好意思食传扬四海的热切守旧。

除签字外精美套图,其他图片均来自视觉中国